Les faits de l’arrêt Fullenwarth

Le 4 août 1975, le petit Pascal, âgé de 7 ans, décoche une flèche avec un arc qu’il avait confectionné en direction de son camarade David. Malheureusement, Pascal n’est pas Cupidon. La flèche n’a pas eu pour effet de faire naître l’amour puisqu’elle a éborgné David.

Le père de la victime décide d’assigner en dommages-intérêts le père de l’auteur du dommage, en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal, sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil relatif à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur.

NB : l’ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil est aujourd’hui l’article 1242 alinéa 4 du Code civil. Seule la numérotation de l’article a changé. Le contenu est identique.

Mieux comprendre le sens et la portée incertaine de l’arrêt Fullenwarth

Le contexte juridique

L’ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil affirme que : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

L’alinéa 7 du même article dispose quant à lui que : » La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère (…) ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

Certains termes de ces dispositions sont brefs et imprécis. En effet aucune indication n’est fournie sur la nature du fait de l’enfant susceptible de déclencher la responsabilité parentale. Faut-il un fait de l’enfant qui engage d’abord sa responsabilité personnelle au sens des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil ? Autrement dit, faut-il que l’enfant ait commis une faute ? ou suffit-il qu’un fait quelconque du mineur ait causé un dommage ?.

La jurisprudence a alors dû interpréter cet article du Code civil en le complétant de la manière suivante : les parents sont responsables du dommage causé par la faute de leurs enfants mineurs. Elle a donc d’abord exigé que l’enfant commette l’un des faits générateurs classiques (la faute). Pour que la responsabilité de ses parents puisse être engagée sur le fondement de l’ancien article 1384 du Code civil.

Pourquoi ? parce que la faute du mineur était considérée comme révélatrice des manquements de ses parents. Autrement dit, on estimait que la faute d’un enfant mineur résultait de la faute de surveillance ou d’éducation des parents. Si l’enfant avait causé un dommage à autrui, c’est parce qu’il avait été mal surveillé ou mal éduqué par ses parents. Ce qui signifiait que la responsabilité des parents fondée sur une présomption de leur faute de surveillance et d’éducation venait s’ajouter à la responsabilité personnelle du mineur.

Pour mieux comprendre, à l’époque et en l’occurence :

| ENFANT ET/OU PARENTS | PARENTS |

|---|---|

| Responsabilité du fait personnel | Responsabilité du fait d’autrui |

| Anciens articles 1382 et 1383 du Code civil | Ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil |

| Conditions pour être personnellement responsable : – une faute – un dommage – un lien de causalité | Conditions pour être responsables du fait de son enfant : – un enfant mineur non émancipé – une faute de l’enfant – un dommage – un lien de causalité – exercice de l’autorité parentale – cohabitation avec l’enfant |

Toutefois, cette interprétation de l’ancien article 1384 du Code civil a fait l’objet d’une importante évolution jurisprudentielle. Et c’est ce qu’il convient d’étudier à travers l’arrêt Fullenwarth.

Exigence d’une faute subjective : faculté de discernement nécessaire

Initialement, une faute subjective était requise. L’enfant devait avoir suffisamment de discernement pour commettre une faute (Cass.civ. 2ème, 30 mai 1956). Mais aussi pour que ses parents puissent engager leur responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384 du Code civil. A contrario, si l’enfant n’avait pas conscience de la portée de son acte, il ne pouvait être considéré comme fautif. La responsabilité de ses parents ne pouvait donc pas être engagée.

Force est de constater que cette exigence de discernement pour caractériser la faute du mineur était défavorable aux victimes dans de nombreuses situations. En effet, les mineurs extrêmement jeunes ou les mineurs aliénés mentaux ne pouvaient être tenus personnellement responsables, faute de discernement. Par conséquent, toute action à l’encontre des parents sur le fondement de l’ancien article 1384 du Code civil était cause perdue.

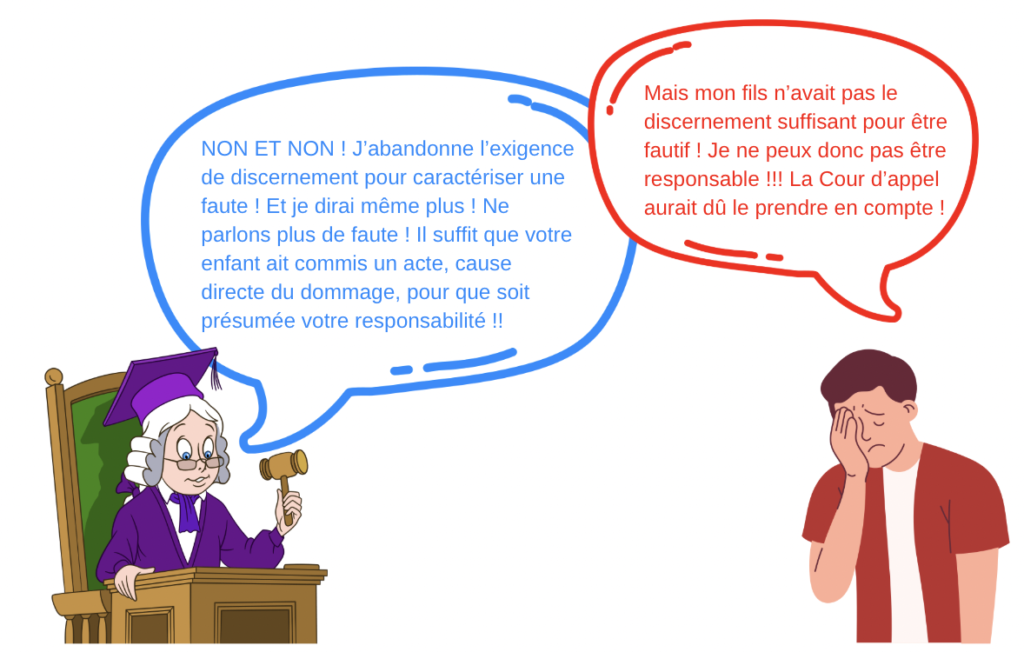

Mais cette prééminence de la faute subjective explique pourquoi, dans l’arrêt Fullenwarth, le père de Pascal avait décidé de se pourvoir en cassation. Il avait reproché à la Cour d’appel de Metz ne pas avoir recherché « si Pascal présentait un discernement suffisant pour que l’acte puisse lui être imputé à faute ». Son père avait en effet estimé que son fils, âgé de seulement 7 ans au moment des faits, ne disposait pas de cette faculté de discernement. Il ne pouvait donc pas avoir commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384 du Code civil.

Puisqu’il était difficile d’établir une faute lorsque l’enfant était très jeune, en raison de cette exigence de discernement, la jurisprudence a peu à peu évolué. Les juges du fond ont commencé à soutenir que « la responsabilité des parents n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute commise par leur enfant et qu’il suffit que celui-ci ait commis un acte dommageable et illicite« . Mais la Haute juridiction restait particulièrement attachée à la conception subjective de la faute civile, considérant que les juges d’appel ne donnaient pas de base légale à leur décision (Cass.civ., 2ème, 13 juin 1974, n° 73-10.510).

Pour les juges d’appel, les parents pouvaient voir leur responsabilité engagée même si leur enfant mineur, auteur du dommage, n’était pas conscient des conséquences de son acte en raison de son très jeune âge ou de l’altération de ses facultés mentales. Un acte objectivement illicite était donc suffisant selon eux et il n’était plus nécessaire d’établir une faute subjective. Ce que la Cour de cassation rejette formellement.

C’est dans un tel mouvement d’objectivation de la responsabilité parentale que la Cour d’appel de Metz, dans son arrêt du 25 septembre 1979, avait déclaré le père de Pascal entièrement responsable des conséquences de l’accident causé . Pourquoi ? au motif qu’en lançant une flèche en direction de son camarade, son fils avait commis « un acte objectivement fautif » donnant lieu d’appliquer à l’égard de son père, la présomption de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil.

Exigence d’une faute objective : abandon de la faculté de discernement

Mais la Cour de cassation a par la suite consacré une conception purement objective de la faute. Il ressort ainsi des arrêts Lemaire et Derguini (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80- 93.031, Lemaire et Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481, Derguini) que la faculté de discernement du mineur n’est plus un élément constitutif de la faute.

L’Assemblée plénière énonce en effet : « Qu’en l’état de ces énonciations, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer sur le fondement de l’article 1382 du Code civil que la victime avait commis une faute qui avait concouru, (…) à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée« .

L’absence de discernement du mineur, qui n’a donc pas conscience des conséquences de son acte, n’empêche pas de lui imputer une faute. Cette solution a ultérieurement été confirmée dans un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 décembre 1984.

Arrêt Fullentwarth : abandon de l’exigence d’une faute ?

Solution de l’arrêt Fullenwarth

L’arrêt Fullenwarth nous enseigne que « pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime « .

Ainsi, la simple participation causale d’un enfant mineur dans la réalisation du dommage suffit à engager la responsabilité de ses père et mère sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil.

En effet, de ce que l’on comprend, il n’est plus nécessaire que le comportement du mineur constitue une faute pour que la responsabilité de ses parents puisse être engagée. Autrement dit, l’acte d’un enfant mineur, non illicite et entièrement normal, mais cause du dommage, peut engager la responsabilité de ses parents. Peu importe qu’aucune faute ne puisse lui être imputée. Les parents seront responsables du fait de leur enfant mineur quand même. À condition que toutes les autres conditions d’application de l’ancien article 1384 du Code civil soient également remplies.

Ainsi, selon l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, puisque Pascal avait commis un acte ayant causé directement le dommage, la responsabilité de son père pouvait être engagée sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil.

Incertitudes doctrinales

Toutefois, la doctrine n’était pas certaine que la solution de l’arrêt Fullenwarth consistait en un véritable revirement de jurisprudence. En effet, selon la formule employée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, il fallait que l’enfant ait « commis » un acte qui soit la cause directe du dommage. Le verbe « commettre » tend à conférer à l’acte de l’enfant « une connotation répréhensible » (Dejean de La Bâtie, note JCP 1984. II. 20255).

Cette idée de faute semblait donc encore présente. Et il était légitime de se demander si l’arrêt Fullenwarth avait-il réellement exclu l’exigence d’une faute objective ? (J.Flour et J.-L Aubert, E.Savaux Les obligations, t.2, Le fait juridique, n°197).

Pour autant, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation paraît l’abandonner complètement puisqu’elle opère une substitution de motifs. Elle le dit elle-même. « Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ». Ainsi, là où la Cour d’appel de Metz avait retenu « un acte objectivement fautif » à l’encontre de l’enfant , l’Assemblée plénière de la Cour de cassation évoque un acte qui soit simplement » la cause directe du dommage« .

Le droit positif : abandon de l’exigence d’une faute

L’arrêt Levert du 10 mai 2001

L’arrêt Levert (Cass.civ. 2ème, 10 mai 2001, n° 99-11.287) met fin aux incertitudes doctrinales. Dans cet arrêt, il est clairement admis que la responsabilité des parents du fait des dommages causés par leur enfant mineur « n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant ».

En l’espèce, un accident est survenu lors d’une partie de rugby dans une cour de récréation d’une école privée. L’un des joueurs a malheureusement été blessé à l’oeil à la suite d’un plaquage. Les juges du fond considèrent à l’époque que l’article 1384 alinéa 4 du Code civil ne s’applique pas car l’auteur du dommage n’a pas causé de faute. Il a bien respecté les règles du jeu et la victime en avait accepté les risques. Pourtant, la Cour de cassation casse la décision. Pourquoi ? au motif que le simple fait causal de l’enfant mineur suffit à engager la responsabilité des parents.

Conclusion : la responsabilité des père et mère n’est plus subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant mineur et n’implique donc plus que celui-ci soit au préalable responsable personnellement.

L’arrêt Poullet du 13 décembre 2002 : consolidation des arrêts Fullenwarth et Levert

La Haute juridiction réunie en assemblée plénière a consolidé les jurisprudences Fullenwarth et Levert par deux arrêts (Cass. ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787 (Poullet) et 01-14.007).

Dans les deux arrêts, les juges du fond ont là encore estimé que l’article 1383 alinéa 4 du Code civil ne pouvait pas s’appliquer en raison de l’absence de faute des enfants mineurs. Mais l’Assemblée plénière de la Cour de cassation affirme que pour que la responsabilité des parents soit engagée, » il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ».

Dès lors, à partir du moment où un enfant n’a commis aucune faute mais qu’il a causé directement un dommage, ses parents peuvent voir leur responsabilité engagée. A fortiori, si l’enfant a commis une faute, la responsabilité de ses parents pourront bien évidemment être engagée. Puisqu’a minima, un simple fait causal est suffisant. L’Assemblée plénière ne se limite pas à réaffirmer que la faute d’un mineur n’est plus nécessaire pour engager la responsabilité des parents puisqu’elle précise qu’un fait, même non fautif, directement causal est suffisant. Le lien avec l’arrêt Fullenwarth est donc évident.

Beaucoup d’arrêts relatifs à la responsabilité des parents du fait du comportement non fautif de leur enfant ont réaffirmé cette solution (CA Paris, 17 mars 2008 ; Cass.civ., 2ème 17 février 2011). Solution particulièrement sévère pour les parents. En effet, tout acte de l’enfant qui ne serait pas de nature à engager sa responsabilité personnelle, suffit (pourtant) à déclencher celle des parents.

Cela signifie que la responsabilité issue de l’ancien article 1384 alinéa 4 peut être retenue à l’encontre des parents, alors même qu’ils ne sont pas responsables personnellement et que leur enfant non plus. Ainsi, on passe d’une « responsabilité parentale complémentaire et indirecte par addition à celle de l’enfant » à une « responsabilité principale et directe » (JurisClasseur Notarial Répertoire – V° Responsabilité civile).

TIPS sur la responsabilité personnelle de l’enfant (faute de l’enfant) et la responsabilité personnelle des parents (fait causal de l’enfant)

Lorsqu’un mineur cause un dommage, plusieurs personnes peuvent être potentiellement responsables en fonction des faits de l’espèce. Comme vu précédemment, le mineur lui-même peut notamment engager sa responsabilité personnelle pour faute au sens des articles 1240 ou 1241 du Code civil (anciens articles 1382 ou 1383 du Code civil).

Trois conditions sont alors nécessaires pour pouvoir engager sa responsabilité personnelle. Le demandeur devra caractériser un fait générateur (une faute), un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Concernant la faute, en l’absence de définition légale, la jurisprudence la définit comme tout fait d’action ou d’abstention qui viole une prescription légale (Cass. civ. 3ème, 22 mai 1997) ou qui ne correspond pas au comportement de référence qu’aurait dû adopter une personne raisonnable placée dans la même situation (Cass. civ. 2ème, 28 février 1996).

Les juges se contentent ici d’une simple faute objective. Ainsi, et comme expliqué précédemment, même le mineur, privé de discernement et qui n’a donc pas conscience de son acte, est fautif (arrêts Lemaire et Derguini) dès lors que son comportement n’est pas celui d’une personne raisonnable (comparé à un enfant raisonnable du même âge, (Cass.civ. 2ème, 7 mai 2002) et parfois à un adulte raisonnable, (Cass.civ. 2ème, 28 février1996)).

Il ne faut donc pas faire de confusion. Une faute, est nécessaire pour établir la responsabilité personnelle des parents ou de l’enfant lui-même (articles 1240 et 1241 du Code civil). Tandis qu’un fait de l’enfant, ayant directement causé le dommage, est suffisant pour engager la responsabilité des parents (article 1242 alinéa 4 du Code civil).

Qui assigner pour obtenir réparation de son préjudice ? les parents ou l’enfant ?

Soit le fait dommageable commis par l’enfant consiste en un simple fait directement causal. Dans ce cas, la victime aura donc intérêt à agir contre les parents sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil.

Soit le fait dommageable commis par l’enfant est une faute de nature à engager sa responsabilité personnelle. Dans ce cas , la victime pourra agir contre le mineur ou contre les parents. Ou contre le mineur et les parents pour obtenir une condamnation in solidum.

La responsabilité des parents

Comme évoqué précédemment, l’arrêt Fullenwarth énonce que « pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime « .

Cette solution consiste à continuer d’admettre une responsabilité des parents fondée sur une présomption de faute. Alors même qu’une faute de l’enfant n’est plus exigée pour enclencher leur responsabilité. Un simple acte, cause directe du dommage et commis par l’enfant, étant suffisant.

Pour bien saisir cette incohérence, il est nécessaire de comprendre ce qu’est la présomption de faute.

La présomption de faute

Traditionnellement, la responsabilité des parents issue de l’ancien article 1384 du Code civil était fondée sur une présomption de faute. Comme évoqué précédemment, si l’enfant avait causé un dommage à autrui, c’est parce qu’on présumait qu’il avait été mal surveillé ou mal éduqué par ses parents. Ceux-ci pouvaient très logiquement s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’il n’avais commis aucune faute de surveillance ou d’éducation.

Mais dès lors qu’un simple fait causal de l’enfant est suffisant pour engager la responsabilité des parents, en quoi est-il utile de persister à présumer que ces derniers ont commis une faute ? C’est pourtant ce que la Haute juridiction à continuer à faire dans l’arrêt Fullenwarth et par la suite. C’est la raison pour laquelle une responsabilité de plein droit des parents fondée sur l’ancien article 1384 du Code civil a émergé quelques années plus tard.

L’arrêt Bertrand du 19 février 1997

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt Bertrand rendu le 19 février 1997 affirme que « seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer » les père et mère de « la responsabilité de plein droit » encourue à raison des dommages causés par leur enfant mineur.

La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence puisque les parents sont désormais responsables de plein droit. Ainsi, pèse sur les parents, non plus une présomption de faute, mais une présomption de responsabilité. Les parents n’ont donc pas nécessairement commis de faute mais vont pourtant être considérés comme responsables.

Par conséquent, les parents ne peuvent plus invoquer leur absence de faute de surveillance ou d’éducation pour échapper à leur responsabilité civile. Ils doivent désormais rapporter la preuve d’une cause étrangère. C’est-à-dire tout fait ou évènement causal extérieur aux parents et non pas à l’auteur du dommage. Cette cause étrangère recouvre trois hypothèses :

- le cas fortuit

- le fait du tiers

- et la faute de la victime.

Ces 3 causes d’exonération doivent présenter les caractères de la force majeure (imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité) pour être totalement exonératoires. Elles doivent donc être extérieurse, imprévisibles et irrésistibles pour les parents et non pour l’enfant (Cass.civ., 2ème, 17 février 2011, n°10-30.439).

LexiDeep vous apprend à raisonner pour n’importe quel cas pratique sur le thème de votre choix. N’hésitez pas à consulter les formations ici.

Pour performer en droit des obligations, rdv ici.